Permakultur ist ein nachhaltiger Weg zurück in die Zukunft der Landwirtschaft

Die moderne Landwirtschaft steht vor riesigen Herausforderungen. Ausgelöst durch Intensivwirtschaft, Klimawandel, Biodiversitätsverlust und die Übernutzung natürlicher Ressourcen. Ein Konzept, das auf alten Weisheiten und modernen ökologischen Prinzipien basiert, bietet Hoffnung: Permakultur. Diese alternative Herangehensweise an Landwirtschaft und Lebensgestaltung basiert auf Respekt vor der Natur, systemischem Denken und langjähriger Beobachtung natürlicher Kreisläufe. In diesem Beitrag beleuchten wir die Ursprünge, die Prinzipien und das Potenzial der Permakultur und warum sie heute aktueller ist denn je.

Was ist Permakultur überhaupt?

Der Begriff Permakultur stammt von den Australiern Bill Mollison und David Holmgren, die ihn in den 1970er Jahren als Synthese aus „permanent agriculture“ bzw. „permanent culture“ entwickelten. Ziel war ein dauerhaftes, nachhaltiges Lebens- und Landwirtschaftssystem, das ohne schädliche Eingriffe auskommt.

(c) RPTU

Mollison selbst formulierte es so poetisch wie prägnant:

„Permakultur ist das Schaffen von kleinen Paradiesen hier auf der Erde.“

Es geht also nicht nur um Selbstversorgung oder naturnahe Gärten, sondern um ein umfassendes Systemdesign für ein gutes Leben im Einklang mit der Natur.

Die Grundprinzipien der Permakultur

Permakultur basiert auf einem ethischen Fundament:

- Sorge für die Erde

- Sorge für die Menschen

- Gerechtes Teilen von Ressourcen

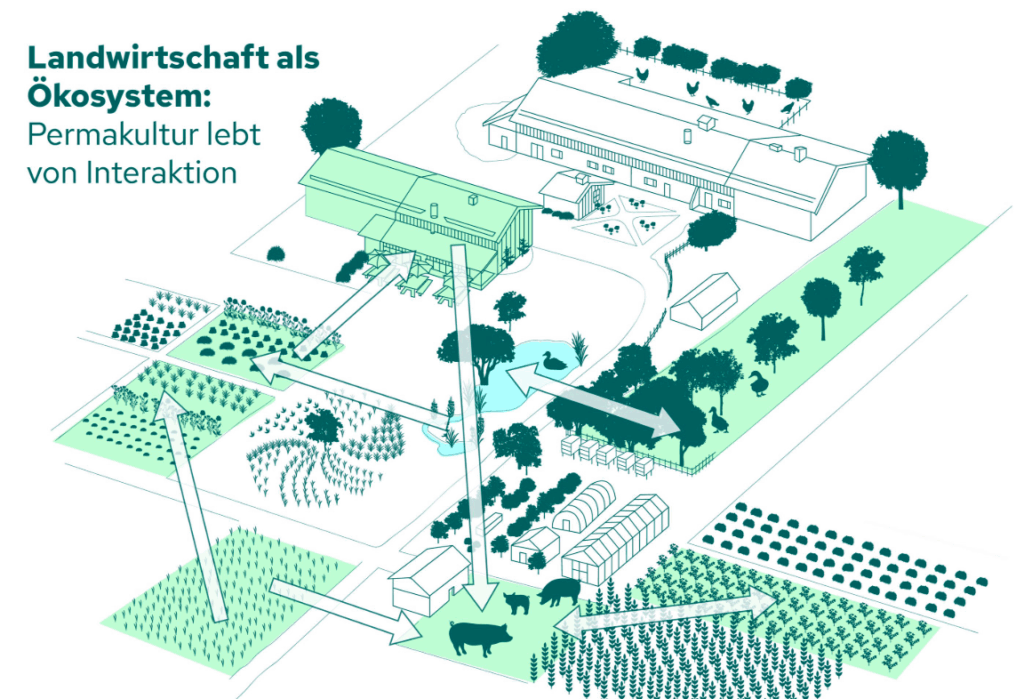

Daraus leiten sich zahlreiche Gestaltungsprinzipien ab, darunter:

- Jedes Element erfüllt mehrere Funktionen: Ein Baum spendet nicht nur Schatten, sondern liefert auch Nahrung, Holz und schützt den Boden.

- Wichtige Funktionen sind mehrfach abgesichert: Redundanz macht Systeme stabil.

- Vielfalt statt Monokultur: Biodiversität schafft Resilienz.

- Randeffekte fördern: Übergangsbereiche wie Hecken oder Teichränder sind besonders produktiv.

- Energie optimal nutzen: Natürliche Ressourcen wie Sonnenlicht, Wind und Wasser sinnvoll einsetzen.

Diese Prinzipien lassen sich nicht nur auf Gärten oder Höfe anwenden, sondern auf ganze Lebensräume, Siedlungsprojekte, soziale Systeme oder sogar Organisationen.

Ein Blick zurück: Vom Ackerbau zur Agrarindustrie

Die Menschheitsgeschichte ist eng mit der Gestaltung von Landschaften verbunden. Seit etwa 5500 Jahren betreibt der Mensch in Mitteleuropa Ackerbau, domestiziert Tiere, errichtet Siedlungen – und formt damit aktiv die Umwelt. Es gibt kaum noch „unberührte“ Natur: Unsere gesamte Umgebung ist Kulturlandschaft.

Doch diese Kulturlandschaften funktionierten früher oft auf nachhaltige Weise – weil keine externen Energiequellen zur Verfügung standen. Systeme wie die Reisterrassen Südostasiens oder die Dehesa in Spanien.Das sind Eichenhaine die seit Jahrtausenden stabil sind. Sie wandeln Sonnenenergie in Nahrung und Rohstoffe um, ohne den Boden zu zerstören.

Das Anthropozän: Der Mensch als geologischer Faktor

Heute leben wir im sogenannten Anthropozän, einem Zeitalter, in dem der Mensch selbst zum bedeutendsten Einflussfaktor auf das Ökosystem Erde geworden ist.

Der Historiker John R. McNeill bringt es drastisch auf den Punkt:

„Im 20. Jahrhundert hat die Menschheit zehnmal mehr Energie verbraucht als in den tausend Jahren zuvor.“

Mit dem Zugang zu fossiler Energie veränderte sich die Landwirtschaft radikal. Der Boden wurde zur reinen Produktionsfläche degradiert, externe Inputs wie Mineraldünger und Pestizide ersetzten biologische Kreisläufe. Die Folge: Monokulturen, Bodenerosion, Verlust von Biodiversität – und eine Landwirtschaft, die ohne permanente Inputs nicht mehr funktioniert.

Die „Grüne Revolution“ – Segen oder Fluch?

(c) Pexels Tom Schönmann

Die sogenannte Grüne Revolution ab den 1950er-Jahren brachte zwar kurzfristig höhere Erträge, insbesondere durch chemische Mittel und technische Mechanisierung. Doch der Preis war hoch, die Fruchtbarkeit der Böden wurde überstrapaziert, Grundwasser belastet und Kleinbauern weltweit in Abhängigkeiten gedrängt, usw.

Humusaufbau, ein natürlicher Prozess, der Jahrhunderte dauert, kann durch falsche Bewirtschaftung binnen weniger Jahre zunichtegemacht werden. Die industrielle Landwirtschaft zerstört damit unsere Lebensgrundlage auf Kosten zukünftiger Generationen.

Die Rückkehr der Visionäre: Permakultur als Antwort

Doch es gab immer Menschen, die diese Entwicklung kritisch hinterfragten. Bereits im 19. Jahrhundert entstand eine Gegenbewegung, die sich für biologische Landwirtschaft einsetzte. Die Ideen von Rudolf Steiner (Demeter), Masanobu Fukuoka (natürliche Landwirtschaft) oder eben Bill Mollison und David Holmgren legten den Grundstein für die ökologische Bewegung.

Mollison formulierte es treffend:

„Permakultur ist ein Tanz mit der Natur, bei dem die Natur führt.“

Diese Haltung und Demut gegenüber natürlichen Prozessen unterscheidet Permakultur fundamental von der industrialisierten Agrarwirtschaft.

Aktuelle Forschung: Permakultur wirkt!

(c) RPTU

Eine wegweisende Studie der RPTU Kaiserslautern-Landau in Zusammenarbeit mit der BOKU Wien hat empirisch gezeigt, dass Permakultur-Methoden signifikant zur Verbesserung von Biodiversität, Bodenqualität und Kohlenstoffspeicherung beitragen. Das bedeutet, Permakultur kann tatsächlich eine ökologische und produktive Alternative zur konventionellen Landwirtschaft sein.

Gerade im Angesicht des Klimawandels und des Artensterbens ist dies eine äußerst relevante Erkenntnis.

Politik und Bildung als Schlüssel

Doch um Permakultur großflächig in die Praxis zu überführen, braucht es politische Rahmenbedingungen. Die Studienautor:innen fordern unter anderem:

- Umstrukturierung der EU-Agrarsubventionen: Nachhaltige Methoden sollten stärker gefördert werden als umweltschädliche.

- Reform der landwirtschaftlichen Ausbildung: Inhalte wie Agrarökologie, regenerative Landwirtschaft und Permakultur gehören ins Curriculum.

- Pilotprojekte als Anschauungsbeispiele: Praktische, funktionierende Permakulturhöfe könnten als Bildungsorte dienen.

Fazit: Hoffnung durch Veränderung

Permakultur ist mehr als ein landwirtschaftliches System, sie ist ein Lebenskonzept, das auf Respekt, Verantwortung und Zusammenarbeit basiert. Sie zeigt, dass eine produktive, menschen- und naturfreundliche Landwirtschaft möglich ist, wenn wir bereit sind, umzudenken.

Die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) hat in einer gemeinsamen Studie mit der BOKU erstmals im größeren Umfang gezeigt, dass Permakultur in der Landwirtschaft eine deutliche Verbesserung für Biodiversität, Bodenqualität und Kohlenstoffspeicherung mit sich bringt. Angesichts der Herausforderungen von Klimawandel und Artensterben könnte diese Art der Kultivierung demnach eine echte Alternative für den konventionellen Anbau sein – und Umweltschutz und ertragreiche Landwirtschaft unter einen Hut bringen.

Permakultur als Vorbild? – ein engagierter Permakultur-Praktiker bringt es auf den Punkt:

„Wenn wir auf dieser Welt zusammenhalten, achtsamer leben und weniger konsumieren, können wir die Richtung ändern und eine gesunde Zukunft gestalten. Am besten heute noch.“

Quellen:

www.footprint.at

www.rptu.de

www.krameterhof.at

Wikimedia: Permakultur