Biodiversität: Wie Humus, Mikroben und Vielfalt unsere Erträge retten können.

Die Landwirtschaft steht vor enormen Herausforderungen: Klimawandel, Bodenerosion, Ertragsschwankungen und der Verlust biologischer Vielfalt. Dabei liegt ein zentraler Schlüssel zur Lösung buchstäblich unter unseren Füßen im Boden. Genauer gesagt, in seiner mikrobiellen Diversität, Struktur und seinem Humusgehalt.

Dieser Beitrag widmet sich der Frage, warum der Boden mehr ist als nur Träger von Pflanzen und wie wir seine Funktionen für eine klimafitte und ressourceneffiziente Landwirtschaft wiederherstellen können.

Weniger Vielfalt = weniger Resilienz

In Österreich dominieren nur wenige Kulturen das Ackerland: Winterweizen, Wintergerste und Körnermais nehmen zusammen rund 43 % der Ackerfläche ein. Dieser Trend zur Vereinfachung, getrieben durch Marktlogik, ist gefährlich. Denn Studien zeigen: Vielfalt ist Widerstandskraft.

Vielfältige Fruchtfolgen und Anbausysteme fördern die Ertragsstabilität – gerade unter zunehmend extremen Wetterbedingungen. Unterschiedliche Pflanzenarten mit verschiedenen Wurzeltiefen, Wachstumszyklen und Nährstoffansprüchen machen das System robuster.

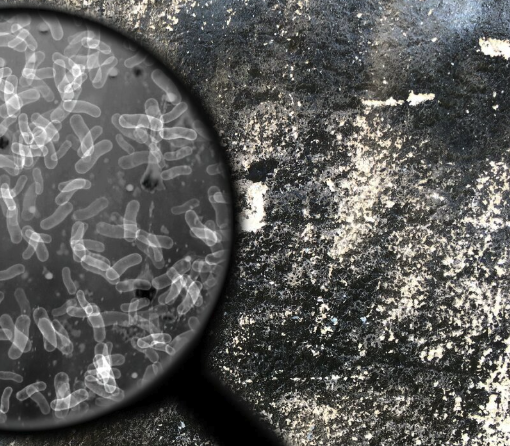

Das Bodenmikrobiom als heimlicher Held

(c) Gernot Bodner BOKU

Ein fruchtbarer Boden lebt von unzähligen Mikroorganismen, Pilzen und Bodenlebewesen. Die mikrobielle Diversität beeinflusst wesentlich die Bodenstruktur, Nährstoffverfügbarkeit und Wasserhaltefähigkeit.

Je diverser das Anbausystem, desto reicher die mikrobielle Biomasse und desto mehr wertvolle Ökosystemleistungen werden aktiviert:

- Kohlenstoffbindung (Humusaufbau)

- Stickstofffixierung

- Nährstoffkreisläufe

- Widerstandsfähigkeit gegen Schaderreger

Was ist eigentlich Humus und warum ist er so wichtig?

Humus ist mehr als nur „verrottetes Pflanzenmaterial“. Die neue Humustheorie betont, dass Stabilität von Humus weniger durch die chemische Zusammensetzung der Stoffe entsteht, sondern durch deren Wechselwirkung mit der mineralischen Bodenmatrix.

Ein entscheidender Beitrag kommt von den Wurzelresten, sie bilden die Basis für sogenannten „aggregat-stabilisierten Humus“. Dieser verbessert die Struktur und Porenbildung, speichert Wasser, schützt vor Erosion und bindet CO₂ langfristig.

Vier zentrale Ziele der Humusvermehrung:

- Klimaziel: CO₂-Bindung und -Speicherung

- Ertragsziel: Stabilisierung der Pflanzenproduktion

- Bodenstrukturziel: Förderung von Aggregatbildung und Durchlüftung

- Nährstoffeffizienz-Ziel: Aktivierung natürlicher Kreisläufe

Klimawandel: Die Ausnahme wird zur Regel

Die Daten sprechen eine klare Sprache. Seit den 1990er Jahren flachen die Ertragstrends bei Winterweizen und anderen Kulturen ab. Witterungsextreme, Hitzeperioden und Wassermangel nehmen zu. Und die Prognosen sind eindeutig:

Jahre wie 2003, 2018 oder 2024 werden zur Normalität.

Besonders betroffen:

- Hügelland

- Böden mit instabiler Struktur

- Bio-Flächen mit mechanischer Beikraut Regulierung

Mehr Verdunstung, heftigere Regenfälle, weniger versickerndes Wasser, all das verschärft den Stress für Pflanzen. Umso wichtiger ist ein Boden, der Pufferfunktion übernehmen kann.

Der Boden als hydrologischer Puffer

Wenn Pflanzen unter Wassermangel leiden, schließen sie ihre Spaltöffnungen – CO₂-Aufnahme und Wachstum werden gebremst. Ein gut strukturierter, durchwurzelter Boden verhindert diesen Stress.

Entscheidende Hebel:

- Bioporen durch Wurzeln und Regenwürmer

- Humusgehalt für Stabilität und Wasserhaltefähigkeit

- Mulch zur Reduktion von Verdunstung und Erosion

- Minimale Bodenbearbeitung zur Schonung biologischer Prozesse

Schon +10 cm zusätzliche Wurzeltiefe können auf geeigneten Böden bis zu 20 mm mehr pflanzenverfügbares Wasser bedeuten, ein entscheidender Vorteil in Trockenperioden.

Vom Pflug zum Grubber, mit Maß und Geduld

Versuche zeigen, eine Reduktion der Bodenbearbeitung lohnt sich ab etwa 550 mm Jahresniederschlag. Dabei gilt, es muss nicht radikal sein. Schon der Wechsel vom Pflug zum Grubber (Dient zur Lockerung und Krümelung des Bodens sowie zur Unkrautbekämpfung und Einarbeitung von organischen Materialien) bringt Erfolge. Wichtig ist ein schrittweises Vorgehen angepasst an Standort und Betriebsstruktur.

Viele Landwirte und Landwirtinnen berichten:

„Je besser sich die Bodenstruktur über die Jahre entwickelt hat, desto deutlicher zeigen sich die Ertragsvorteile“.

© Gernot Bodner BUKU

Anpassung ist keine Option! Sie ist Pflicht

Angesichts der Klimaprognosen ist klar:

Die Landwirtschaft muss sich anpassen, und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt.

Der Fokus liegt auf:

- Wasserpuffersystemen im Boden

- Arten- und Sortenwahl mit hoher Durchwurzelungstiefe

- Schonender Bodenbearbeitung

Der Boden ist kein passiver Untergrund, sondern ein aktiver Partner für klimafitte Landwirtschaft.

Fazit: Die Zukunft liegt im Boden

Humus, Vielfalt und Bodenleben sind keine romantischen Randthemen, sie sind die Versicherung gegen Klimarisiken, Ertragseinbrüche und Ressourcenverluste. Eine echte Transformation der Landwirtschaft beginnt unter der Oberfläche.

Oder wie es Dr. Gernot Bodner treffend sagt:

„Der Schlüssel liegt im Boden.“

Quelle:

Priv.-Doz. Dr. Gernot Bodner

Institut für Pflanzenbau, BOKU Wien

📍 Konrad Lorenz-Straße 24, 3430 Tulln

📧 gernot.bodner@boku.ac.at | ☎ +43 1 47654-95115